Metrik, metrische Ziffern

Form und Charakter der Musik Bruckners – das Monumentale und das Mystisch-Erhabene – leiten sich nicht zuletzt aus der ihr eigentümlichen Metrik ab. Auf die Bedeutung der Metrik in Bruckners kompositorischem Denken verweisen unübersehbar die Zahlenreihen unterhalb der Notensysteme seiner Partiturautografe (Autografe), bei denen es sich um „metrische Ziffern“ handelt.

Metrum und Rhythmus sind Grundbestimmungen der Zeitlichkeit von Musik; sie hängen unmittelbar zusammen. Auf die Epoche Bruckners (und den Akzentstufentakt der harmonisch-tonalen Musik) bezogen, versteht man heute unter „Metrum“ ein Ordnungsprinzip a priori, das dem komponierten Rhythmus, der sich in Motiven (Motivik) und Themen entfaltet, vorgegeben ist. Im musikalischen Metrum sind zwei Momente enthalten: einerseits ein quantitatives, zählendes Moment, das durch Gruppierung, Proportion und Symmetrie erfahrbar wird, und andererseits ein qualitatives, gewichtendes Moment, das sich in einer hierarchischen Struktur manifestiert. Verschränkt sind beide Momente dadurch, dass erst durch die Gewichtung die numerische Gruppierung fühlbar wird. Neben der Taktmetrik spricht man auch von „Großmetrik“, die sich im musikalischen Satzbau, der Syntax, entfaltet.

Bruckner hat sich durch Lehrbücher und Musikanalysen mit Takt, Rhythmus und Metrum theoretisch auseinandergesetzt. Verschiedene, einander widerstrebende Einflüsse haben auf ihn eingewirkt, wobei zu berücksichtigen ist, dass Bruckner und seine Lehrmeister noch nicht die Begriffe Metrik bzw. Metrum verwendeten, sondern – wie vor Hugo Riemann (1849–1919) üblich – die Begriffe Takt bzw. Rhythmus. Von grundlegender Bedeutung für sein kompositorisches Denken war die Lehre Simon Sechters. In dem dreibändigen Werk Die Grundsätze der musikalischen Komposition (1853/54), hier insbesondere im 2. Band Von den Gesetzen des Taktes in der Musik, entwickelte Sechter eine stark durchrationalisierte Theorie der Metrik (im heutigen Sinne), die von dem hierarchisch strukturierten, auf den Zahlen 2 und 3 beruhenden Akzentstufentakt ausgeht und zu einer flexiblen Syntaxtheorie gelangt: Taktmetrik und Periodenmetrik sind dabei nicht scharf getrennt, sondern die Periode (Sechter spricht im Sinne der älteren Terminologie von Rhythmus) gilt als „Takt im Großen“. Bruckners Studium der Komposition bei Otto Kitzler öffnete ihm die Augen für Möglichkeiten metrisch-syntaktischer Gestaltung, die über die Begrenztheit der Sechter‘schen Theorie hinausgehen. Bereits die Eintragungen Bruckners in seinem Exemplar von Von den Gesetzen des Taktes in der Musik zeigen, dass er die Lehren nicht unkritisch übernommen hat, sondern durch „eigenes angewandtes Nachsinnen“ (Röder 1992) in kreativer Weise zu einem „System“ entwickelt hat, das seinen musikalischen Vorstellungen entsprach.

Die Metrik in Bruckners Œuvre ist jedoch nicht einheitlich. Die folgenden Ausführungen beziehen sich zunächst vorrangig auf die Metrik seiner Reifewerke, also der Sechsten bis Neunten Symphonie, aber auch die der revidierten früheren Symphonien.

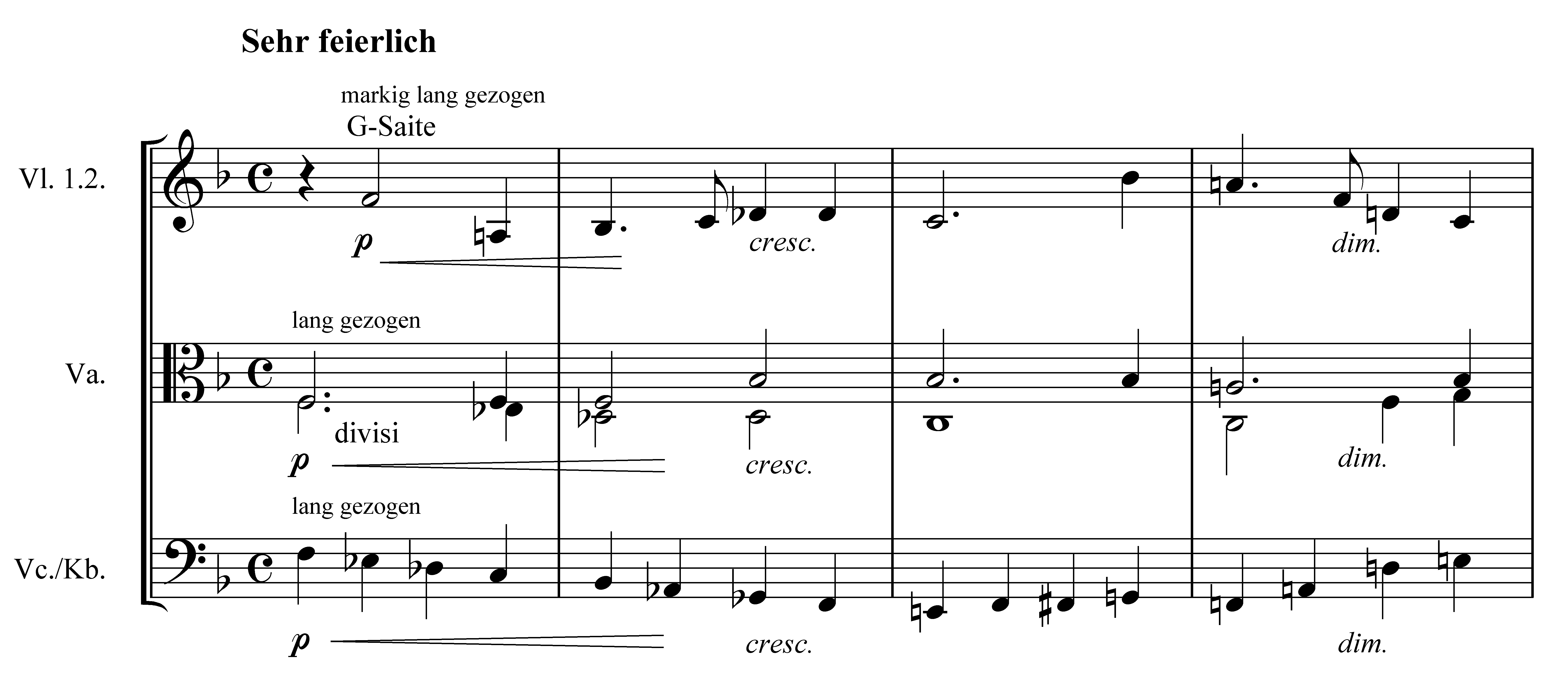

1. Auf Sechters Einfluss geht Bruckners Vorstellung einer Korrelation von Harmonik und Metrik zurück. Sie besagt, dass die Metrik sich vornehmlich durch die Harmonik darstellt, also durch den Fundamentschritt, nicht in erster Linie durch die Melodik. Als kompositorische Handlungsanweisung folgt daraus, dass die Harmonik die zugrundeliegende Metrik korrekt darstellen soll. Auf der Ebene des Taktes geschieht das dadurch, dass (a) jeder Taktanfang durch einen Harmoniewechsel (Fundamentschritt) markiert werden muss (Klangflächen, bei denen die Harmonie über mehrere Takte liegenbleibt, gelten als Großtakte) und (b) beim Vorkommen mehrerer Fundamentschritte im Takt diese dem Taktmetrum entsprechen, indem sie einerseits die Taktteile der jeweiligen Taktart markieren, z. B. im 4/4‑Takt die vier Viertel, im 2/2‑Takt die zwei Halben (quantitatives Moment), und andererseits die Akzentabstufungen der Taktteile durch die Qualität des Fundamentschritts abbilden (qualitatives Moment). Die erste Regel gilt für Bruckner uneingeschränkt, die zweite ist zu restriktiv, um in der kompositorischen Praxis uneingeschränkt bestehen zu können. Doch zeigen Beispiele wie der Anfang vom Adagio der Sechsten Symphonie, dass Bruckner diese Regel verinnerlicht gehabt zu haben scheint:

Der kleinste Notenwert für Fundamentschritte ist hier die Viertelnote, also die Zählzeit des 4/4-Taktes. Die Zählzeiten werden durch die Viertelnoten des Basses verdeutlicht. Die schweren Taktanfänge sind durch starke Fundamentschritte markiert – fallende Quinte und steigende Sekunde –, die leichten Binnenzählzeiten dagegen durch schwache – meist Terzen.

Vor allem für die metrische Binnengliederung von Gruppen kann auch die Thematik bzw. Melodik metrisch wirksam werden. Im Einklang mit einer Theorie von Anton Reicha (1770–1836) lässt sich bei Bruckner eine mehr melodisch bestimmte Musik von einer mehr harmonisch bestimmten unterscheiden, denen eine vorwiegend melodisch oder harmonisch bedingte Metrik zugrunde liegt. Melodisch bestimmte Gruppen (z. B. in den „Gesangsperioden“ oder langsamen Sätzen) tendieren dabei zu asymmetrischer, harmonisch bestimmte zu quadratischer Binnengliederung. Zugleich neigen melodisch bestimmte Gruppen eher zu funktional-kadenzierender und schnell wechselnder Harmonik, dagegen harmonisch bestimmte zu unfunktional-rückender und langsam wechselnder Harmonik; letztere findet man vor allem in den für Bruckner charakteristischen Klangflächen der Scherzi oder dritten Themen der Ecksätze. Insbesondere die Nebenstimmen im obligaten Satz können durchaus quer zum metrischen Gerüst stehen, indem sie quasi asymmetrisch „eingehängt“ sind oder die Grenzen der metrischen Einheiten durch Auftakte überspielen – gerade unterschiedlichen Auftaktlängen verdanken die Nebenstimmen oft ihre polyphone Eigenständigkeit (Kontrapunkt und Polyphonie).

2. Die Norm der achttaktigen Periode mit „quadratischer“ Syntax (Untergliederung in vier und zwei Takte) ist grundlegend für Bruckners musikalische Erfindung. Auf der untersten syntaktischen Ebene entstehen immer Taktpaare. So gut wie ausgeschlossen sind in Bruckners Reifestil ungeradzahlige Taktgruppen von drei, fünf, sieben usw. Takten (eine Ausnahme bilden die „unvollständigen“ Gruppen am Ende von Sätzen – siehe unten). Abweichungen von der achttaktigen Norm sind nicht als autonome Gebilde zu verstehen, sondern als Modifikationen, die aus einer bewusst kontrollierten Gestaltungsidee erwachsen können, wie z. B. in der Sechsten Symphonie, wo im 1. Satz „unquadratische“ Gruppen von sechs Takten, die aus zweitaktigen „Anhängen“ hervorgehen (4+2 Takte), für die Form konstitutiv sind. In ähnlicher Weise gehen manchmal auch zehntaktige Gruppen aus acht Takten (8+2) hervor. Die Sechs- und Zwölftakter können aber auch als „triadische Bildungen“ Gegenentwürfe zur quadratischen Norm darstellen: sechstaktige Gruppen entstehen dann als Zusammenfügungen aus drei Zweitaktern, zwölftaktige als solche aus drei Viertaktern. In Bruckners integralem metrischem System entsprechen sie spiegelbildlich den triolischen Unterteilungen der Taktzeiten.

3. Bruckners Syntax ist wesentlich durch das Schwer-Leicht-Pendel des Taktpaares geprägt – es entspricht „im Großen“ genau der Metrik des bei ihm vorherrschenden Alla‑Breve‑Taktes mit seinem Schwer-Leicht-Wechsel der halben Noten. Durch weitere Vergrößerung folgt daraus, dass die erste Viertaktgruppe schwerer ist als die zweite usw. Bruckners Metrik ist also fallend oder abtaktig (wie in Moritz Hauptmanns [1792–1868] Lehre vom „Akzent des Anfangs“ [Die Natur der Harmonik und Metrik. Zur Theorie der Musik. Leipzig 1853]), im Gegensatz zu einer auftaktigen Metrik im Leicht-Schwer-Wechsel (wie in Hugo Riemanns „Beantwortungsprinzip“); Sechters Position ist in diesem Punkt übrigens nicht ganz eindeutig. Der „Akzent des Anfangs“ kann bei Bruckner nicht nur durch einen Fundamentschritt bewirkt werden, sondern auch durch das Eintreten eines wie auch immer gearteten anderen neuen Ereignisses, z. B. durch einen Wechsel der Begleitungsmuster, der Dynamik oder Instrumentation. Gerade durch Wechsel in der Figuration oder Instrumentation springen die quadratischen „Formblöcke“ oft unmittelbar aus dem Partiturbild ins Auge.

4. Fallende Metrik führt zu einem systembedingten Problem bei der Schlussbildung. Die Lösung dieses Problems forderte Bruckner zu theoretischen Überlegungen und analytischen Untersuchungen heraus, unter anderem an der Eroica und der Neunten Symphonie Ludwig van Beethovens. Man erwartet nämlich bei den „Ruhepunkten“ am Ende von größeren Abschnitten oder gar am Ende eines Satzes, dass der Schlussakkord auf einem schweren Takt beginnt. Die Musik muss daher notwendigerweise über den leichten Takt am Ende der Periode hinaus- und „auftaktig“ in den Beginn einer neuen Periode (als schwerstem möglichen Punkt) weitergehen. Für Bruckner unabdingbar ist darüber hinaus, dass der Schlussklang auch auf einem schweren, also ungeraden Takt aufhört, sozusagen mit dem Akzent eines „Schlusspunkts“. Dadurch entstehen am Ende von Sätzen notwendigerweise ungeradzahlige Gruppen.

Diese Kriterien der Metrik kontrollierte Bruckner mithilfe der metrischen Ziffern und zwar in allen seinen großen Werken: in den neun Symphonien wie im Streichquintett in F‑Dur, in den drei großen Messen wie im Te Deum oder in Helgoland, aber auch in den meisten kleineren Werken. Die Ziffern sind daher ein Spiegel seiner metrisch-syntaktischen Vorstellungen und ein Instrument für die theoretisch-musikalische Analyse wie für die klingende Interpretation. Wie bereits angedeutet, änderten sich die metrischen Vorstellungen Bruckners und mit ihnen auch der Gebrauch der metrischen Ziffern. Drei Phasen lassen sich dabei unterscheiden:

In einer ersten Phase, bis etwa 1871, erfolgte eine Kontrolle durch metrische Ziffern zunächst entweder gar nicht, oder (ab 1861, dem Beginn der Studienzeit bei Kitzler) ganz selten. Die Metrik der in dieser Zeit entstandenen ersten Instrumentalwerke ist durch das Vorbild der Wiener Klassik und insbesondere durch Beethoven geprägt. V. a. die Symphonie in f‑Moll („Studiensymphonie“, 1863) ist im Gegensatz zu den Wiener Werken Bruckners mit ihren abgemessenen, blockhaften Formen durch eine flüssige, „entwickelnde“ Schreibweise gekennzeichnet. Sie zeigt sich in den vielen ungeradzahligen (z. B. siebentaktigen) Gruppen, in den Verschränkungen von Abschnitten und den in „unendlicher Melodie“ fortgesponnenen, syntaktisch kaum noch strukturierbaren Überleitungssteilen. Auch die Niederschrift der Ersten Symphonie (1. Fassung) 1865/66 erfolgte noch ganz spontan und ohne die reglementierende Kontrolle durch metrische Ziffern. Der Unterschied zu den Wiener Symphonien ist so groß, dass letztlich bei der Ersten eine „erfolgreiche“ Revision nicht möglich war: Eine radikal regulierte Metrik hätte den Gestus des „kecken Beserls“ unheilbar zerstört – das erkannte Bruckner bei der Revision zur 2. Fassung (1890/91) wohl klar und ließ daher viele irreguläre Gruppen unangetastet.

Mit der Zweiten Symphonie (1. Fassung) fand Bruckner 1871/72 zum Stil (Stilmerkmale) seiner Wiener Jahre. Die im Zeitraum zwischen 1871 und 1876 entstandenen Symphonien (Zweite bis Fünfte) gehören in metrischer Hinsicht jedoch noch zu einer Übergangszeit, in der die metrische Kontrolle bereits im Kompositionsakt einsetzte und sich Bruckners metrisches System allmählich verfestigte. Die Zeit der ersten Niederschrift dieser Symphonien mündete in die „Revisionsperiode“ (1876–1878), in der Bruckner alle bisherigen gültigen Symphonien sowie die drei großen Messen noch einmal gründlich umarbeitete – d. h. vor allem nach dem nun ausgereiften metrischen System „regulierte“ (wie er es nannte): Es entstanden die 2. Fassungen der Zweiten (1877), Dritten (1876) und Vierten Symphonie (1878). Die teilweise mehrfach untereinander stehenden Bezifferungsreihen in den Autografen spiegeln getreulich die Entwicklung der Kompositionen auf dem Weg zur idealen Form wider. Die Umarbeitungen sind also wesentlich durch Bruckners Bedürfnis nach „theoretischer Korrektheit“ motiviert (auch die Suche nach fehlerhaften Stimmführungsparallelen gehört hierzu). Zeitlich gehen sie mit Bruckners akademischen Ambitionen und dem Lektorat an der Universität Wien einher. Doch wäre es unzutreffend, diese Regulierung der „fehlerhaften“ metrischen Verhältnisse als „Fremdbestimmung“ durch ein äußerliches musiktheoretisches Konstrukt zu verstehen: Die Umarbeitungen sind im Wesentlichen die Kehrseite einer sich wandelnden Idee des Symphonischen hin zur monumentalen Bruckner-Symphonie.

In den Symphonien nach der Revisionszeit, der Sechsten bis Neunten, sowie in den Vokalwerken sind die metrischen Ziffern eng mit dem Erfindungsprozess verbunden. Art und Bedeutung der Ziffern ändern sich nun grundsätzlich nicht mehr; lediglich die Anzahl größerer Gruppen, vor allem zwölftaktiger, nimmt im Spätwerk zu und spiegelt so die größer dimensionierten Formen wider. Doppelte Bezifferungen bezeichnen nun oft doppeldeutige syntaktische Strukturen und geben Zeugnis von der Genauigkeit der Analyse Bruckners, z. B. bei Inkongruenz von melodischer und harmonischer Metrik. Während er aber bei den Überarbeitungen der „Revisionsperiode“ vor allem unsymmetrische Perioden in symmetrische umwandelte und so den intuitiv komponierten Ablauf nachträglich reglementierte, ging er ab der Sechsten Symphonie bei der endgültigen Ausarbeitung manchmal auch den umgekehrten Weg: Regelmäßige achttaktige Gruppen wurden in zehn- oder zwölftaktige umgewandelt und auf diese Weise Ritardandi auskomponiert oder Abschlüsse, also letztlich die Form, verdeutlicht. Das bedeutet: Bei aller Wertschätzung der Theorie stellte Bruckner gerade in seinem Spätwerk die theoretische „Richtigkeit“ nicht über die künstlerische Instanz des inneren Formgefühls.

Literatur

- Simon Sechter, Die Grundsätze der musikalischen Komposition. 3 Bde. Leipzig 1853/54

- Alfred Orel, Skizzen zum vierten Satz von Bruckners Neunter Symphonie, in: Der Merker 12 (1921) H. 19, S. 411–419

- Thomas Röder, Auf dem Weg zur Bruckner Symphonie. Untersuchungen zu den ersten beiden Fassungen von Anton Bruckners Dritter Symphonie (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 26). Stuttgart 1987

- Timothy L. Jackson, Bruckner‘s Metrical Numbers, in: 19th Century Music 14 (1990) H. 2, S. 101–131

- Timothy L. Jackson, Bruckner‘s Rhythm: Syncopated Hyperrhythm and Diachronic Transformation in the Second Symphony, in: Bruckner‑Symposion 1992Othmar Wessely (Hg.), Bruckner-Symposion. Anton Bruckner – Persönlichkeit und Werk. Im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz 1992. 16.–20. September 1992. Bericht. Linz 1995, S. 93–106

- Thomas Röder, Eigenes angewandtes Nachsinnen – Bruckners Selbststudium in Fragen der Metrik, in: Bruckner‑Symposion 1992Othmar Wessely (Hg.), Bruckner-Symposion. Anton Bruckner – Persönlichkeit und Werk. Im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz 1992. 16.–20. September 1992. Bericht. Linz 1995, S. 107–122

- Wolfgang Grandjean, Harmonik und Metrik – Simon Sechters Gesetze des Taktes, in: Musiktheorie 13 (1998) H. 2, S. 157–177

- Wolfgang Grandjean, Metrik und Form. Zahlen in den Symphonien von Anton Bruckner (Publikationen des Instituts für Österreichische Musikdokumentation 25). Tutzing 2001